チック症は、『ビクっとする動き』や、『突然の声』が出てしまう病気です。

子どもの頃(小学校低学年の頃)に発症して、成人すると3分の1以上で症状は良くなります。

反対に、3分の2の確率で、チック症状が一生続きます。

チック症が、1年以上続く場合は、『トゥレット症候群』と言います。

チック症には根本的な治療法がなく、きちんと完治することが難しいため、周りの理解も必要です。

チック症と思って諦めていても、中には、きちんと治る違う病気や、脳の病気のこともあるため、まずはきちんと検査して診断をつけることが大切です。

また、トゥレット症候群の中には、汚い言葉を発してしまう『汚言症』もあります。

チック症とは?

- 突然、ビクっとする

- 突然、声が出る

- 18歳未満

チック症は、『ビクっとする動き』や、『突然の声』が出てしまう病気です。

『ビクっとする動き』があるものを『運動チック』と言います。

『突然の声』が出てしまうものを『音声チック(おんせい・ちっく)』と言います。

チック症は、子供の頃(遅くとも18歳未満)に発症します。

悪くなる要因としては、長期休暇明け(春休み明け、夏休み明け、冬休み明け)、かぜをひいた時、疲れ、睡眠不足、ゲーム、などでチック症状が悪化します。

男の子に多く、家族にチックの人がいることも多いです。

-

チックの原因は『育て方』では決してありません

-

チックの原因は、『生まれつき』です

チックは、原因不明であり、生まれつきのものです。

チックは以前は、『育て方が原因』と言われていた時代もありました。

しかし、育て方でチックを発病するということはありません。

『チック』が1年以上続くと『トゥレット症候群』

チックが1年以上長引くと、『トゥレット症候群』という名前になります。

つまり、『トゥレット症候群』は、『慢性チック症』とも言えます。

トゥレット症候群は、ADHDなどの発達障害を合併しやすいため、成長・発育にもチェックが必要です。

チックは、成人する頃には症状が軽くなる

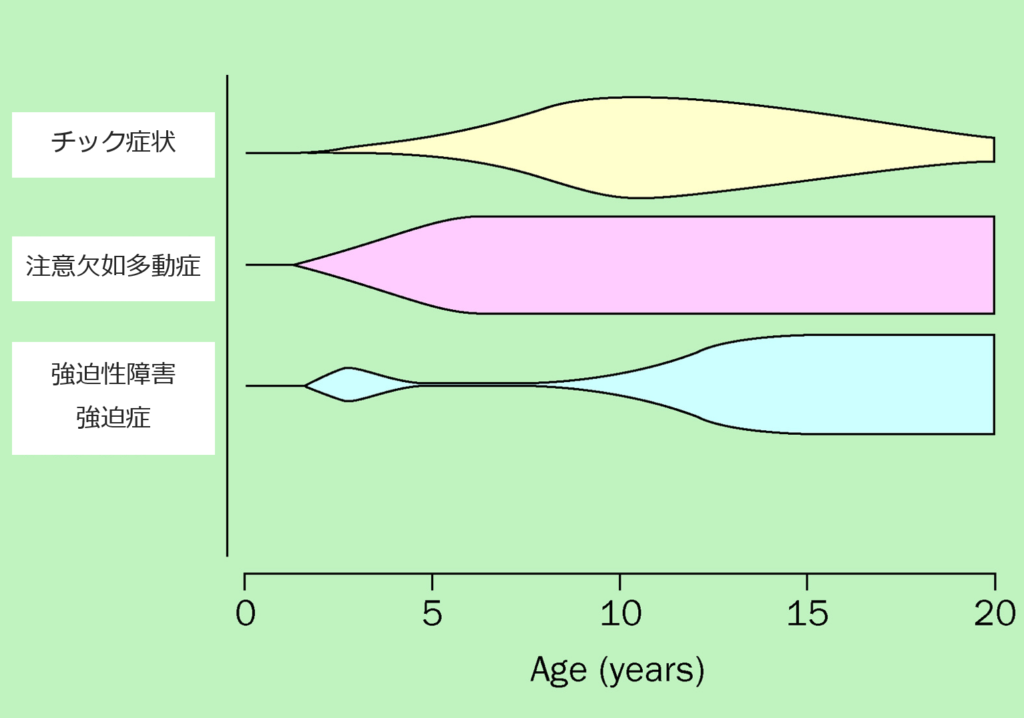

チック症(トゥレット症候群)のよくある経過は、小学校低学年で発症し、小学校高学年のときに最も症状が目立つ時期が来ます。

その後、成人すると、チック症状は目立ちにくくなります。

不安・ストレス・緊張があると、チック症状は一時的に悪化します。

チック症(トゥレット症候群)は、ADHD(注意欠如多動症)や、強迫性障害などのメンタルの病気の合併も多く、成人後はそちらのメンタルの管理が重要になってきます。

Leckman JF. Tourette’s syndrome. Lancet, 2002 Nov 16;360(9345):1577-86 より抜粋

-

チックは発達障害・ADHDを合併しやすい

-

チック症は、ADHD・強迫性障害を合併しやすいです

チック症があると、ADHDや強迫性障害も合併していることがあります。

チックが慢性的になった『トゥレット症候群』では、8割の人が『ADHD』や『強迫性障害』などの精神疾患のを合併しています。

『ADHD』は、『注意欠如・多動症』や『注意欠如・多動性障害』と言う発達障害のタイプです。

『強迫性障害』は、ドアを何回も閉める、手を何回も洗う、などの思い込みによる行動障害です。

特に、『ADHDがあるチック症』では、インチュニブ(グアンファシン)が有効です。

トゥレット症候群の85%は、もう1つの精神疾患を合併している

- チック症は、様々な精神疾患を合併しやすい.

- トゥレット症候群は、他の精神疾患の合併が特に多い.

トゥレット症候群が他の精神疾患を合併する確率:

- 1つ以上 85.7 %

- 2つ以上 57.7 %

合併することが多い精神疾患:

- 強迫性障害

- ADHD

Matthew E.H, Lifetime prevalence, age of risk, and genetic relationships of comorbid psychiatric disorders in Tourette syndrome, JAMA Psychiatry, 2015 Apr;72(4):325-333

音声チックの症状│汚言症(おげんしょう)の症状

- 咳払いが多い

- 『アッ!』『ワー!』という叫び声

- 『あー』という軽い声

- 耳にした言葉をそのまま言う(反響言語:はんきょう・げんご)

- 汚い言葉を使う(汚言症:おげんしょう)

音声チックは、叫び声・小さい声・汚い言葉、を言ってしまいます。

咳払いが多いチックもあります。

また、『聞いた言葉を無意識にそのまま言ってしまう』という『反響言語』という症状が出ることがあります。

-

汚言症(おげんしょう)とは?

-

汚言症は、汚い言葉を使ってしまいます

外国人なら『F○CK!』など叫んでしまいます。

運動チックの症状│『パチパチと瞬きが多い子供』

典型的には、パチパチと目の瞬き(まばたき)が多くなります。

『体全体がビクっと動く』タイプのチックもあります。

チックの有名人も多い

チック症状のある有名人はたくさんいます。

みなさんの知っている有名な映画監督さんや、解散した国民的アイドルグループの方も、チック症状がありますが、問題なく生活したり、お仕事をされています。

ですので、チック症があるからと言って、それだけで社会生活で特別不利になるわけではないのです。

チックの治療│汚言症の治療

- 生活指導(認知行動療法)

- くすり

- 手術

チックの治療は、主に3つあり、まずは認知行動療法を行い、くすりによる治療を試みて、ダメなら脳の手術を行います。

薬の治療を行う場合は、『自己評価が低下するとき』に限られます。

つまり、チックを持つお子さんが『自分はこんな風に声が出たり、動いてしまって、それが原因でみんなにからかわれるし、自分はだめな人間なんだ・・・』と思ったら、薬を飲んだ方が良いというサインです。

からかわれていても、チックの症状をキャラクターとして周りも受け止めていて、自己評価が下がっていないうちは、薬を飲む必要はありません。

シンプルに『周りが気になってなければ、薬を飲む必要はない』ということです。

チック症で使われる薬は3種類│世界中のプロが使う薬

- リスペリドン(リスパダール)

- アリピプラゾール(エビリファイ)

- クロニジン(カタプレス)

チック症で使われる薬は主に3つです。

その他に、てんかんの薬や、小児期にはパーキンソン病の薬が使われることもあります。

- クロナゼパム(リボトリール・ランドセン)

- トピラマート(トピナ)

- レベチラセタム(イーケプラ)

- L-dopa

日本とヨーロッパでは、リスペリドン・アリピプラゾールなどが、1番はじめに使われることが多いです。

アメリカでは、クロニジン・インチュニブが1番はじめに使われることが多いです。

いずれも、世界中のチック治療のプロフェッショナルたちが、メリット・デメリットを考慮した上で、使っている薬です。

世界中のチックのプロが行う治療まとめ

- 認知行動療法・習慣逆転トレーニング

- 薬の治療

- リスペリドン

- アリピプラゾール

- クロニジン

Hollis C. Clinical effectiveness and patient perspectives of different treatment strategies for tics in children and adolescents with Tourette syndrome:a systematic review and qualitative analysis. Health Technol Assess, 2016;20:1-450

-

ADHDを合併していたら『特殊な薬』が効くかも│インチュニブ

-

ADHDを合併したチック症には、『インチュニブ』が効くかもしれません

ADHDを合併したチック症には、インチュニブ(グアンファシン)が効きやすいという日本からの報告があります。

ADHD合併のチック症にインチュニブ(グアンファシン)が効いた報告

注意欠如多動症の不注意症状が認められていたことから、グアンファシン 1mg を開始した.

開始翌日からチックが改善した.

「今まで飲んだ薬で一番効く気がする」と話していた.

行事などを契機に悪化する際には アリピプラゾール 1mg を追加内服することでチックを許容範囲内に制御することが可能となり、学校不適応を来すことはなくなった.

秋谷, グアンファシンが著効した神経発達症群併存のチック症12歳女児例, 日本病院総合診療医学会雑誌 17(1): 123-125, 2021

チック症は短期間で治ることもある

チック症は1年未満で治る『一過性チック障害(いっかせい・ちっく・しょうがい)』というタイプがあります。

治らないまでも、成人すると症状はある程度良くなります。

チックでも生きやすくなるために『特別支援教育』を利用

チック症の子供は、発達障害者支援法で、発達障害と分類されたことで、『特別支援教育』を含めた支援が得られます。

最寄りの市役所で、得られる社会的な支援を確認しましょう。