口の中が痛い場合は、まず歯や口の病気や耳鼻科の病気などの問題がないかきちんと診察を受ける事が大切です。

適切な処置を受けても改善しない場合は、特殊な病気かもしれません。

その時は、ある種の痛み止め(神経痛の薬)が効く事があります。

- 神経の病気で、口の中が痛くなることがあります

- 治療もあります

諦めずに、一度受診して頂ければと思います。

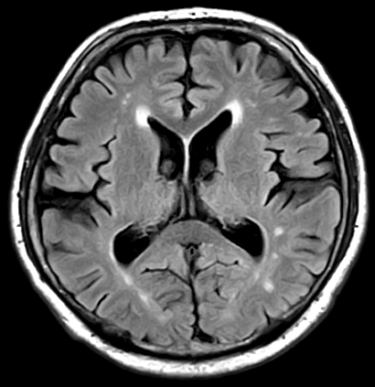

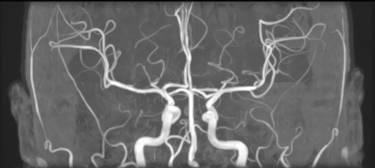

頭痛の診療では、痛みをやわらげる治療を提案することが主な目的ではありますが、重大な疾患を見落としてないかの診断も重要です。 画像検査で怖い病気を除外すれば、『頭痛症』として、細かな分類をして治療に入っていきます。 最も多いのは片[…]

結論:『原因不明の口の中の痛み』には、神経の薬が効くこともある

複数の医療機関を受診しても良くならないような『原因不明の口の中の痛み』には、神経の治療薬が効く場合があります。

その場合は、下記の病気を除外していく必要があります。

- むし歯

- カビ(カンジダなど)

- 耳鼻科の病気

- 三叉神経痛(脳の病気)

これらの病気がないにも関わらず、『口の中の痛み』が継続する場合は、神経の治療薬が効く2つの特殊な病気の可能性があります。

これらの病気は、

- 口腔内灼熱症候群(こうくうない・しゃくねつ・しょうこうぐん)

- 持続性特発性顔面痛(じぞくせい・とくはつせい・がんめんつう)

と呼ばれています。

中には『口腔顔面痛』と一括り(ひとくくり)にされる先生もいます。

舌べらが痛くなる『舌痛症(ぜつつうしょう)』も、口腔内灼熱症候群と同じグループとさています。

-

口腔内灼熱症候群・持続性特発性顔面痛の特徴

- 中高年(40~60代)の女性に多いとされています。

また、これらの病気はまれではありませんが、正しく診断されるまで平均4年かかると言われています。

口腔内灼熱症候群の特徴

- 閉経後の女性に多い

- 舌痛は、舌先・舌縁、舌前方に多い

- 『やけどしたような』という訴え

- 口の中の乾燥の訴え

- 味覚がわからなくなる

- 夕方から夜に痛みが悪化する

- ストレスで悪化

- うつ病や不安症などの精神疾患が元々ある

持続性特発性顔面痛の特徴

- 40-50代の女性に多い

- 下顎よりも上顎の方が症状が多い

- 歯科治療がきっかけで起こることが多い(約7割)

- うつ病や不安症などの精神疾患が元々ある

- ガムをかんだりアメをなめてると少し楽になる

- 夕方から夜に痛みが悪化する

- ストレスで悪化

日本頭痛学会誌; 46 (1), 70-77

-

口腔内灼熱症候群・持続性特発性顔面痛の治療

-

口腔内灼熱症候群・持続性特発性顔面痛の治療方針

過去にもいろいろな先生方が、治療を工夫してきました。

古くは、1947年にマックエリン先生(米国Mayo clinic)が症例をまとめて報告しています。

現在は下記のような治療がされていますが、中には保険適応外の治療も含まれます。

口腔内灼熱症候群の治療

- 抗うつ薬(三環系・SNRI)

- クロナゼパム(リボトリール®)

- プラミペキソール(ビシフロール®、ミラペックス®)

- プレガバリン(リリカ®)

- カプサイシン局所投与

持続性特発性顔面痛の治療

- 抗うつ薬(三環系・SNRI)

日本頭痛学会誌; 46 (1), 70-77

『原因不明の口の中の痛み』には、うつ病の薬が効くことがある

神経の薬の中でも、ある種のうつ病の薬が『口の中の痛み』に効く可能性があります。

ただ、十分に増量しないと効かないこともしばしば経験します。

それは、『同じ量でも、効き方に差が出やすい薬だから』です。

三環系抗うつ薬は、CYP2D6の遺伝的多型により、吸収・代謝に個体差がある.

同量を投与しても血中濃度に最大40倍の開きが見られることがある.

日本頭痛学会誌; 46 (1), 70-77

『原因不明の口の中の痛み』には、パーキンソン病の薬が効くことがある

口腔内灼熱症候群は、パーキンソン病に合併しやすいことから、重複した病気と捉える先生もいます。

また、パーキンソン病の薬が有効であったという報告もあります。

パーキンソン病患者の24%に口腔内灼熱症候群が見られる.

Clifford TJ: Gerodontology. 15: 73-78, 1998

口腔内焼灼症候群にプラミペキソール(パーキンソン病治療薬)が著効した報告あり.

Prakash S: J Neurol Sci; 320320, 156-160, 2012

まとめ:口の中の痛みはひとりで悩まずに、まず受診を

口の中の焼けるような痛みや、舌べらが痛いとき、ひとりで悩まずに、ぜひ医療機関を積極的に受診しましょう。

その方が、痛みや苦痛から早く解放される可能性が上がります。

『首筋から後頭部が痛い』で、1番怖い病気は『椎骨動脈解離(ついこつ・どうみゃく・かいり)』です。 この病気は、『くも膜下出血になる直前』の状態です。 くも膜下出血は、頭の病気ですが、くも膜下出血を発病する少し前に『肩や首筋の後ろ[…]

子供から『頭がいたい』と訴えがあった時に、大切なのは、『適切な治療を求める家族の姿勢』と『お子さんの痛みを理解しようとする姿勢』です。 なぜなら、子どもの頭痛を治療するときは、予防薬が必要となることが多いからです。 また、お子さ[…]